हर दशक में समाज में परिवर्तनकारी परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फूल के बढ़ने और फिर से उगने की प्राकृतिक प्रक्रिया में होते हैं। परिवर्तन, जो आवश्यक और अपरिहार्य दोनों ही हो, सकारात्मक और मौलिक होना चाहिए, जिससे समाज का निरंतर विकास सुनिश्चित हो। बगीचे की देखभाल करने वाले माली का उदाहरण इस अवधारणा को सटीक रूप से दर्शाता है। जिस तरह माली पौधों की सुंदरता और जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए उन्हें काटता, खाद देता और पानी देता है, उसी तरह समाज को भी अपने मूल मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखने के लिए पोषित और कभी-कभी काट-छाँट करनी चाहिए।

हालाँकि, आधुनिक युग में, बाहरी संस्कृतियों से बहुत अधिक प्रभावित होकर, हम अक्सर अपनी सामाजिक जड़ों को पोषित करने के लिए संघर्ष करते हैं। यह उपेक्षा नई चुनौतियों और परिवर्तनों को जन्म देती है, जो विचारशील सामाजिक चिंतन और कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करती है। ऐसी सोच को अपनाकर, हम अपनी शाश्वत परंपराओं और मौलिक मूल्यों को कायम रख सकते हैं, जिससे एक ऐसा समाज सुनिश्चित हो सके जो समय के साथ सकारात्मक रूप से विकसित और विकसित हो।

1. संयुक्त परिवारों का विघटन:

कभी हमारी संस्कृति की आधारशिला रही संयुक्त परिवार प्रणाली, जिसे 'गुवाड़ी' के नाम से जाना जाता है, अब विघटन का सामना कर रही है। ये परिवार, जो कभी खुशी, सहयोग और आपसी सहयोग से भरे रहते थे, अब एकल परिवारों में तब्दील हो रहे हैं। इस बदलाव के कारण पारिवारिक मूल्यों में कमी आई है, अकेलापन बढ़ा है और भावनात्मक समर्थन में कमी आई है। मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती के स्रोत के रूप में परिवार की अवधारणा व्यक्तिगत गतिविधियों के कारण खत्म होती जा रही है। हालाँकि, जैसा कि अमेरिका जैसे देशों ने माना है, पारिवारिक जीवन की मजबूती और बंधन अपरिहार्य हैं।

2. विवाह समारोहों का विकास:

भारतीय संस्कृति में, विवाह समारोह, 16 'संस्कारों' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आजीवन साझेदारी और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। वे केवल कानूनी अनुबंध नहीं हैं, बल्कि वैदिक तत्वों की उपस्थिति में ली गई पवित्र प्रतिज्ञाएँ हैं। हालाँकि, इन समारोहों का सार आधुनिक जीवन शैली विकल्पों और व्यक्तिवाद की ओर बदलाव के कारण कमज़ोर हो रहा है, जिससे पारिवारिक बंधन और सामाजिक संरचनाएँ कमज़ोर हो रही हैं।

3. अंतरजातीय विवाहों में वृद्धि:

अंतरजातीय विवाहों का बढ़ता प्रचलन पारंपरिक जाति, धर्म और वंश की पहचान के संरक्षण के लिए चुनौती पेश करता है। यह प्रवृत्ति सामाजिक पहचान की भविष्य की परिभाषा और सांस्कृतिक विरासत के संभावित नुकसान के बारे में सवाल उठाती है।

4. वैवाहिक आयु में देरी:

उच्च शिक्षा और करियर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विवाह की आयु में देरी हो रही है। इस बदलाव के कारण सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, और कई व्यक्तियों को जीवन में आगे चलकर उपयुक्त साथी खोजने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

5. वैवाहिक संबंधों में चुनौतियाँ:

अधिक जानकारीपूर्ण वैवाहिक विकल्पों के बावजूद, आधुनिक विवाहों में कलह और विघटन की दर अधिक है। एकल परिवार संरचना, कैरियर-उन्मुख शिक्षा, मोबाइल प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग और सकारात्मक पारिवारिक समर्थन की कमी जैसे कारक इस प्रवृत्ति में योगदान दे रहे हैं।

वर्तमान परिवेश में विवाहित जीवन को प्रभावित करने वाले कारक:

1. पारिवारिक वातावरण:

एकल परिवारों के उदय के कारण बच्चे अक्सर कम पारिवारिक संपर्क के साथ बड़े होते हैं, क्योंकि कामकाजी माता-पिता बाहरी मदद पर निर्भर होते हैं। यह बदलाव पारंपरिक मूल्यों को कमजोर कर रहा है और संघर्ष पैदा कर रहा है, जिसमें शिक्षित महिलाओं में व्यक्तिवाद की भावना बढ़ रही है, जो वैवाहिक दरारों में योगदान दे रही है।

2. रोजगारोन्मुखी शिक्षा:

कैरियर-उन्मुख शिक्षा के लिए बच्चों को 14-15 साल की उम्र में घर से बाहर हॉस्टल भेज दिया जाता है। वहां वे स्वतंत्र जीवन जीने के आदी हो जाते हैं। इस कारण वे वैवाहिक जीवन की बाध्यताओं और जिम्मेदारियों से असहज महसूस करने लगते हैं। इससे परिवारों में संघर्ष और तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। रोजगारोन्मुखी शिक्षा बच्चों को समृद्ध तो जरूर बना रही है, लेकिन संस्कारवान नहीं बना रही है।

3. मोबाइल का बढ़ता उपयोग:

आज हर व्यक्ति अपना अधिक समय सोशल मीडिया पर बिता रहा है। इसके कारण पारिवारिक सौहार्द और प्रेम खत्म हो रहा है।

4. भोगवादी संस्कृति:

यह बच्चों को केवल पैसा कमाने से परिचित करा रहा है। इस कारण जीवन व्यक्तिगत स्वार्थ और संकीर्णता के घेरे में पनप रहा है। नकारात्मक सोच बढ़ रही है। हर व्यक्ति घुटन, निराशा, भय और अवसाद की भावनाओं से ग्रस्त है। इसके कारण रिश्तों में दरार पैदा हो रही है।

5. ससुराल वालों से सकारात्मक सहयोग का अभाव:

अतीत में, महिलाओं को अपने ससुराल के घरों के हिसाब से ढलने की सलाह दी जाती थी, लेकिन हाल के रुझानों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने की दिशा में बदलाव दिखाई देता है। यह बदलाव कन्यादान जैसी पारंपरिक प्रथाओं को चुनौती देता है, जहाँ दुल्हन को 'विदा' कर दिया जाता है और उससे अपने माता-पिता के घर लौटने की उम्मीद नहीं की जाती है। हमारे सांस्कृतिक मानदंडों के विपरीत, बढ़ती तलाक दर एक सामाजिक विडंबना को उजागर करती है। गोवा में, जहाँ तलाक तेजी से आम हो रहे हैं, पंजीकरण विभाग द्वारा विवाह-पूर्व परामर्श जोड़ों को उनकी आपसी जिम्मेदारियों को समझने और पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है।

भोजन, वस्त्र और रीति-रिवाज:

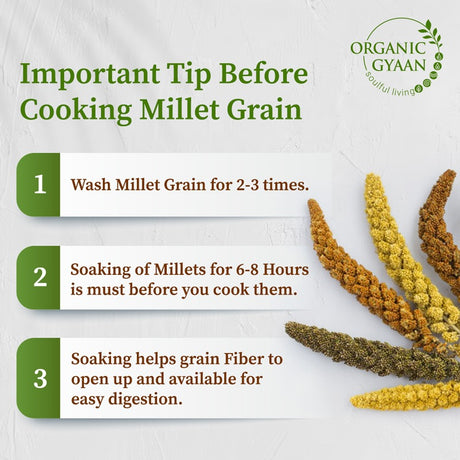

1. भोजन और पेय:

हाल के वर्षों में, युवाओं में पारंपरिक और सात्विक भोजन की खपत में उल्लेखनीय गिरावट आई है, साथ ही होटल और जंक फूड के प्रति उनकी पसंद बढ़ती जा रही है। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित यह प्रवृत्ति, ताजा और शुद्ध भोजन के हमारे मूल्यों के विपरीत है, जो विचार और वाणी की शुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

2. पोशाक:

भारतीय संस्कृति सभ्य, सभ्य और सुसंस्कृत संस्कृति है। हमारे ऋषियों ने जलवायु, स्वास्थ्य और लोक-लाज को केंद्र में रखकर बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हमारे पहनावे का निर्धारण किया था। लेकिन आज पश्चिमी शैली के कपड़े हमारी पसंद बनते जा रहे हैं।

3. सीमा शुल्क:

होली और दिवाली जैसे हमारे रीति-रिवाज अपना पारंपरिक सार खोते जा रहे हैं, क्योंकि समय की कमी और बढ़ते पर्यटन रुझानों के कारण अक्सर त्योहारों को छोटा कर दिया जाता है। गणगौर जैसे त्यौहारों का एक समय लंबा उत्सव अब आधे दिन का रह गया है। यहाँ तक कि शोक की अवधि भी कम कर दी गई है, जिससे पूर्वजों की परंपराओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और उनके प्रति उचित सम्मान पर सवाल उठ रहे हैं।

4. युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है:

युवाओं में नशीली दवाओं और शराब की लत बढ़ने की चिंताजनक प्रवृत्ति है, जो अब शहरों से गांवों तक फैल रही है। सामाजिक दबाव और अल्पकालिक राहत की चाहत से प्रेरित यह प्रवृत्ति हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को खतरे में डाल रही है, जो कभी नशीले पदार्थों की तुलना में दूध और घी जैसे प्राकृतिक पदार्थों का सम्मान करते थे। जैसे-जैसे नशा एक गलत पहचान का प्रतीक बनता जा रहा है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारा शरीर सम्मान के योग्य मंदिर है। अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग दिवस पर, आइए अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए नशा मुक्त जीवनशैली अपनाने का संकल्प लें।

5. वृद्धाश्रमों का बढ़ता चलन:

परंपरागत रूप से, प्राचीन भारत की आश्रम प्रणाली, जैसे वानप्रस्थ, बुजुर्गों को आध्यात्मिक विकास की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। हालाँकि, आज वृद्धाश्रमों पर बढ़ती निर्भरता इन मूल्यों से दूर जाने को दर्शाती है। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित इस प्रवृत्ति में अक्सर वृद्ध माता-पिता को सम्मानित परिवार के सदस्यों के बजाय बोझ के रूप में देखा जाता है। यह संस्कृत श्लोक में सन्निहित बुजुर्गों का सम्मान करने की हमारी सांस्कृतिक शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है:

इसका अर्थ है कि बुजुर्गों की सेवा करने से व्यक्ति का जीवन, ज्ञान, प्रसिद्धि और शक्ति बढ़ती है। बुजुर्ग अपनी बुद्धि और आशीर्वाद से परिवार की खुशहाली और सद्भाव में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारी संस्कृति न केवल जीवित माता-पिता की देखभाल पर जोर देती है, बल्कि उनके निधन के बाद उन्हें अनुष्ठानों और स्मृतियों के माध्यम से सम्मानित किया जाता है। वृद्धाश्रमों की वृद्धि इन गहरी जड़ें जमाए हुए सांस्कृतिक प्रथाओं को चुनौती देती है और बुजुर्गों की देखभाल के लिए हमारे सामाजिक दृष्टिकोण के पुनर्मूल्यांकन की मांग करती है।

6. लैंगिक समानता:

लैंगिक समानता की खोज, जिसे अक्सर महिलाओं को पुरुषों के समान बनाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है, महिलाओं में निहित अद्वितीय प्रकृति और गुणों को नजरअंदाज करती है। हमारी संस्कृति में, महिलाओं को विभिन्न रूपों में सम्मानित किया जाता है - एक लड़की के रूप में, उन्हें कन्या दुर्गा के रूप में देखा जाता है, एक दुल्हन के रूप में, वह देवी लक्ष्मी का अवतार होती हैं, और एक माँ के रूप में, उनकी संतानें उनकी पूजा करती हैं। इस श्रद्धा को जयशंकर प्रसाद द्वारा संस्कृत श्लोक में व्यक्त किया गया है:

इसका मतलब है कि महिलाएं भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं और जीवन में अमृत का निरंतर स्रोत हैं। भगवद गीता भी महिलाओं के अद्वितीय गुणों पर जोर देती है। लैंगिक समानता की खोज में, इन अंतर्निहित गुणों को कम करने के बजाय उनका सम्मान करना और उनका पोषण करना महत्वपूर्ण है। मृदुला सिन्हा और गुलाबजी कोठारी जैसी प्रसिद्ध हस्तियों ने तर्क दिया है कि पुरुषों और महिलाओं पर समान भूमिकाएँ थोपने के प्रयास सामाजिक संघर्ष का कारण बन सकते हैं। दोनों लिंगों की प्राकृतिक विशेषताओं को अपनाना और बढ़ावा देना सामाजिक सद्भाव के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

इससे पहले भी समाज समय-समय पर महिला अशिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं या चुनौतियों का सामना करता रहा है। लेकिन हमारे समाज सुधारकों के परिश्रमी प्रयासों से समस्याओं का समाधान किया गया है। आज भी पश्चिमी जलवायु के प्रभाव के कारण, कुछ समस्याएं सुरसा के मुंह की तरह समाज का सामना कर रही हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के अनुसार, समुद्र मंथन के समय अमृत और विष दोनों निकले थे। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ आए। रामायण में भी यही उल्लेख है- सुमति, कुमति सभी के जीवन हैं, लेकिन हमें अपनी बुद्धि से चुनौतियों का समाधान करना होगा और समाज की रक्षा और संरक्षण का प्रयास करना होगा